スズキ トモ氏講演「Well -beingの基礎としての『付加価値の適正分配経営』DS経営で描く人材獲得と持続的成長の未来」レポート

2025年は「DS経営」元年として記憶されるようになるかもしれない。早稲田大学商学学術院教授のスズキ トモ氏は、現在重視されている投資家偏重のコーポレート・ガバナンスの流れと一線を画した政策提言を積極的に行う新進気鋭の経済学者だ。

スズキ氏は、独自データを示しながら、日本の “資本主義”が空回りし、「失われた30年」から脱却できずにいる理由を鮮やかに解き明かす。そのうえで、日本経済を再び成長軌道に乗せるためには、行き過ぎた株主第一主義を改め、付加価値を適正に分配する「DS経営」へと大胆に舵を切るべきだ、と説く。

付加価値を適正に分配する経営とは何か?経営者にできることは何か?

2024年11月20日(水)17:30〜21:00、千代田区丸の内の東急リバブル株式会社ソリューション事業本部のセミナールームにておこなわれた、アイディール・リーダーズ経営者勉強会にてスズキ氏が行った講演レポートを全4回にまとめた。今回はVol.1をお届けする。

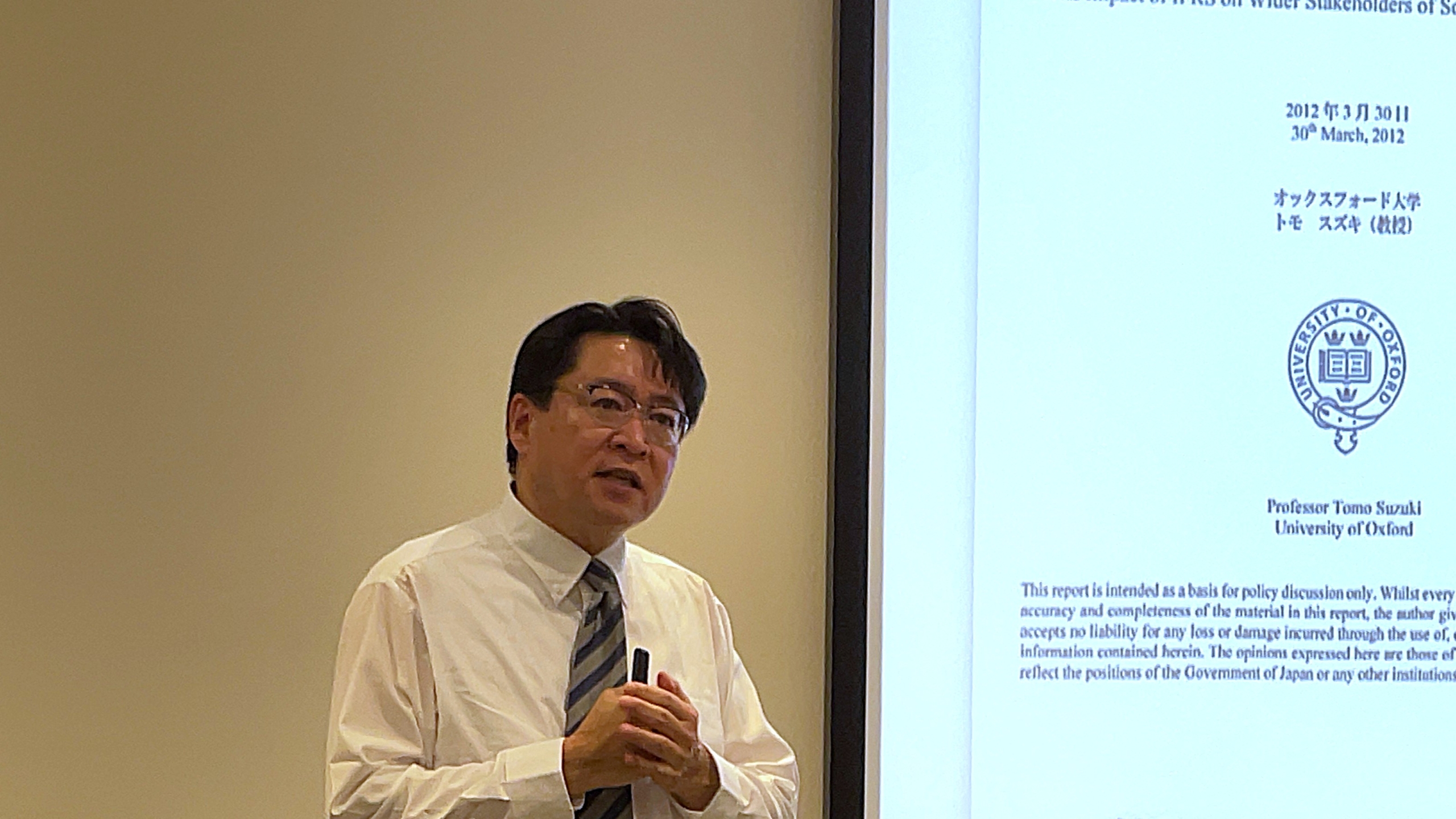

スズキ トモ氏略歴

大手監査法人を経て、オックスフォード大学で「会計・経済の哲学(博士号)」取得。そのまま主任教授を務める。国連等の国際機関、チャールズ皇太子、中国、インド政府等との協働により政策提言。インドにおいて損益計算書に追加的な1行を加えることでCSR(企業の社会的責任)文化を根付かせた One Additional Line 革命で知られる。日本ではIFRSの強制適用を回避した『オックスフォード・レポート』(2012)、四半期報告書の廃止を実現した関経連レポート『成熟経済・社会の持続可能な発展のためのディスクロージャー・企業統治・市場に関する研究調査報告書』(2021)がある。総理大臣補佐官顧問等の立場から「付加価値の適正分配経営」を推進。著書に『新しい資本主義のアカウンティング:「利益」に囚われた成熟経済社会のアポリア』(2022中央経済社)や日経新聞『経済教室』「あるべき企業統治 ”付加価値の適正分配 再考を”」(2024・4)等がある。最新著作、月刊『資本市場』(2024年8月号)「成熟経済下の『資本市場の統治』― 株式報酬制度:付加価値の適正分配のナッジとして」では、岸田政権「新しい資本主義」政策のまとめと「従業員・国民の株主化」を論じている。

「利益」の追求が「失われた30年」をもたらした!?

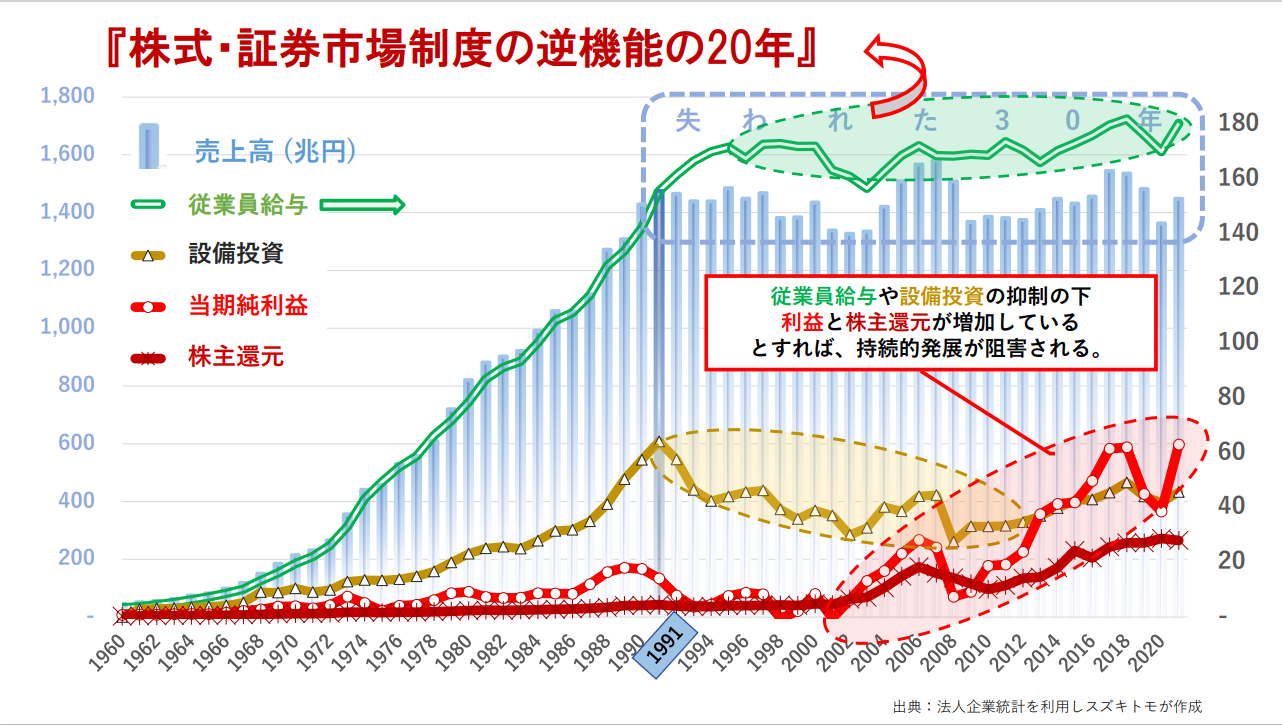

日本では「失われた30年」の間、まるで世界から切り離されたかのように経済成長がストップしている。バブル経済崩壊後、日本企業は再起をかけて、リストラやコストカット、ビジネスモデルの再構築、コーポレートガバナンス改革等…様々な経営努力を行ってきたが、売上高、従業員給与、設備投資などはほとんど伸びていない。しかし、「30年成長できない国、日本」において、著しく成長し続けているものがある。それは「利益」(と「配当」)だ。 あまり知られていないことだが、この30年、「利益」だけがなぜか右肩上がりで順調に“成長”している。

企業の持続的発展や従業員・国民の幸福のために必要なのは付加価値(その合計がGDP)の増加とその適正分配である。しかし、ミクロの経営では「とにかく利益さえ大きければいい」と考えられており、「付加価値の重要性や利益との異同についての無理解が日本経済の持続的な経済成長を妨げている」。 そう指摘するのは、オックスフォード大学で20年間教鞭を取り、帰国後は首相補佐官顧問を務め、現在は早稲田大学商学学術院教授として会計と公共政策について教えるスズキ トモ氏だ。

「企業経営において、『利益は大きい方がいい』と考えてしまうのは当然です。 日本企業は『利益』を追求すればするほど経済成長につながると信じ、『利益の最大化』をめざして頑張ってきました。しかし、日本のGDP(国内総生産)はこの30年伸びていません。なぜでしょうか?それは、『利益さえ増やせばいい』と思っての企業行動が、付加価値・GDPを抑制することにつながる からです。マクロ経済学者の私としては、この誤解がこの国を『失われた30年』に閉じ込めてしまった原因なのではないか、と本気で思っているほどです。経済発展のピークを過ぎ、人口減少局面にある“成熟社会”において、我々が大きくするべきなのは『利益』ではなく、『付加価値』 です。このことが分からないと、日本経済を成長軌道へと戻すことはできません。今日はみなさまに、まずはこのことをご理解いただけるよう、ご説明したいと思います」。

スズキ氏は、国の経済的な豊かさを示す代表的な指標であるGDP(国内総生産)が、「利益」の合計ではなく、「付加価値」の合計 であることを強調する。GDPが⼤きければ大きいほど「⼈々の⽣活が豊かである」と解されるのがマクロ経済学における通説だ。とすれば、ミクロの経営においても、経済成長のために追求するべきは「付加価値」の増大であるはずだ。

しかし、ミクロの企業経営において目指されているのは「付加価値」の増大ではなく、もっぱら「利益」の増大である。実は、「利益」とは「株主にのみ帰属する付加価値」であり、企業が生み出している「付加価値」の一部に過ぎないのだが、経営の文脈では「利益」と「付加価値」はほぼ同義として用いられている。確かに、売上が増えて「付加価値」が大きくなれば、その一部である「利益」も大きくなるので、「利益」の増大を追求することと「付加価値」の増大を追求することの間に矛盾はない。しかし、それはあくまでも経済が右肩上がりに伸びていく“成長期”に限ってのことである、とスズキ氏は指摘する。

人口減少、高齢化などを背景に需要が飽和状態にある“成熟期”の日本社会においては、ミクロの企業経営における「利益」の追求が、マクロ経済政策上目指すべき「付加価値」の増大につながらないどころか、むしろ逆効果になっている 、というのだ。

「利益」と「株主還元」だけが増え続ける日本

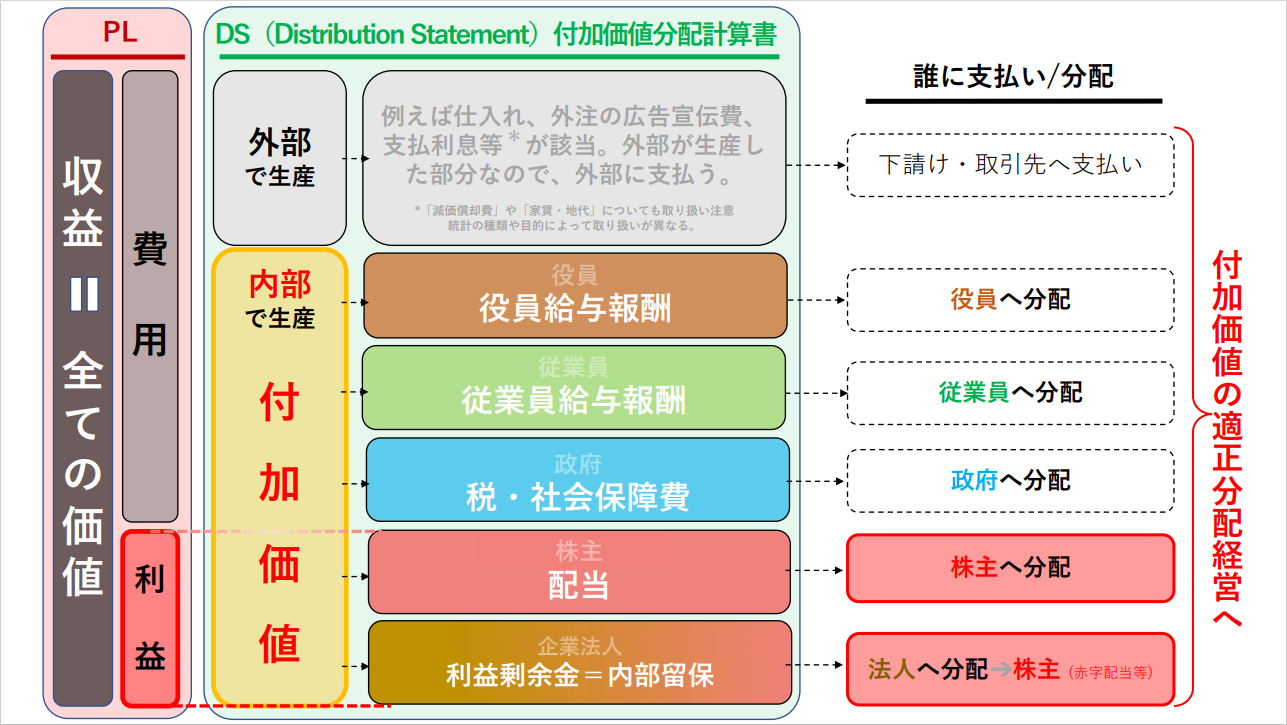

“成熟期”にあると、企業が「利益」の増大を追求しても「付加価値」の増大にはつながらず、経済成長にはつながらない、とはどういうことか。スズキ氏は、「DS(Distribution Statement、付加価値分配計算書)」を示しながら、「付加価値」を次のように説明する。

「『DS:付加価値分配計算書』をご覧ください。まず、『収益』を誰がつくったものなのか、という観点で、外部と内部に分けます。仕入れや家賃、外注したものなどは外部でつくられたものであり、それに対する対価として外部に支払うものです。それ以外の内部でつくられたものが、内部で作られた価値という意味で『付加価値』です。この『付加価値』を日本全国で足しこんでいくとGDPになる、というわけです」。

では、企業で生み出された「付加価値」はどのような形で、ステークホルダーへと分配されているのだろうか?

「内部で『付加価値』をつくっているのは誰か?というと、役員、従業員のみなさんですので、役員給与報酬、従業員報酬という形で『付加価値』が分配されています。そして、ちょっと変ですが、ビジネスインフラを整えてくれた政府も『付加価値』を共につくった仲間と考えて、税や社会保障費という形で分配します。あとは、当然ながら最初にお金をくださった株主さんに分配し、残りは事業に再投資できるよう、内部留保という形で法人に分配されます」。

従来から、「利益」は、PL(損益計算書)上、全ての価値である「収益」から「費用」を差し引いて計算される。経済が“成長期”にあれば、売上が増えることで「収益」自体が大きくなっていくので、「費用」を差し引いた「利益」も増大していく。しかし、売上の大幅増が期待できない“成熟期”にある日本において「収益」を大きくしていくことは難しい。

成熟経済下の構造的に「収益」が増えない環境で、「利益」を追求しようとすると、どうなるか?「収益」が増えない中で、少しでも「利益」を増⼤させるためには、「費用」を削るしかない。コストカット型の経営を進め、「付加価値」のうち「利益」以外の部分で調整可能な役員、従業員給与を抑え、なんとか株主に配当できるよう「利益」を確保する、という方策しか取れなくなってしまう のだ。もちろん、「利益」である株主配当も内部留保もその法人の事業に再投資されれば、企業の成長に貢献するので、「収益」の増大につながっていくはずなのだが、“成熟期”にある日本では、そうはならなかった。「収益」が上がらないまま、「利益」を最大化しようとして、「費用」を最小化していった結果、経済成長が失われた 30年が出現した、というのだ。

「私は20年ほど海外におりまして、6、7年前に帰国したのですが、その頃から日本では『失われた20年』とか言われていました。現在は『失われた30年』と言われていますが、30年も解決方法が見つからないというのはどういうことなのだろうか?と思って分析してみました。すると驚くべきことが見えてきました。1960年代から1991年までは急激な売上高の伸びと同調するように従業員給与が伸びていました。しかし、1991年以降、売上高の伸びはストップし、従業員給与の水準も30年間ほぼ同じです。設備投資はというと、90年代から徐々に下がっていき、その後も大きく増えてはいません。にもかかわらず、2000年代以降、利益と株主還元だけがどんどん増えているのです。私はこれを『株式・証券市場制度の逆機能の20年』 と呼んでいます。どうやら日本企業は、従業員の給与や設備投資を抑制することによって、利益と株主還元を増やしているらしい 、ということに気づき、私は日本の将来が不安になってきました。」

大きく開いた「ワニの口」の正体

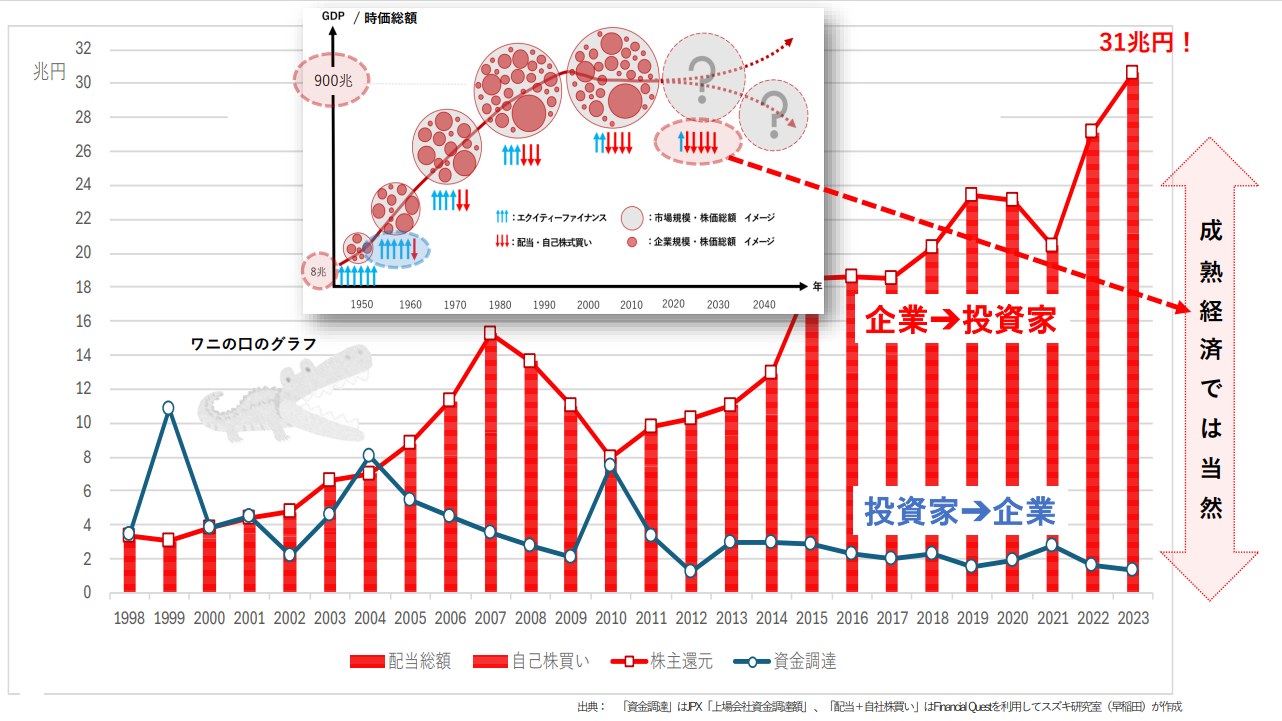

売上が伸びない中で、利益と株主還元ばかりが増加する傾向は、資⾦調達と還元の関係を⾒ることで、より鮮明になる。下図は1998年から2023年にかけて東京証券取引所のデータから投資家が企業に投資した額 (資⾦調達)と、有価証券報告書データから企業が株主に還元した額(株主還元)を算出し、グラフ化したものである。図を見ると分かる通り、資金調達の額は徐々に減少していき、2023年は1兆円ほど だ。一方、株主還元の額(配当+自社株買い)は約31兆円 となっており、圧倒的に還元されている額が多くなっているのだ。

このグラフは、「ワニの口」グラフとして一部の研究者や官僚、政治家らに知られるようになったが、一般にはまだほとんど知られておらず、このことの理解の欠如が日本経済の持続的な発展を妨げている一因となっている、とスズキ氏は指摘する。

資金調達と還元の差が年々広がり続けるこのグラフが意味することはなにか?それは、投資家にとって、成熟し、大きな成長は見込めない日本は、“投資”市場ではなく、“回収”市場となっている 、ということだ。そのことをはっきりと示しているのが、「付加価値の分配状況」のグラフだ。

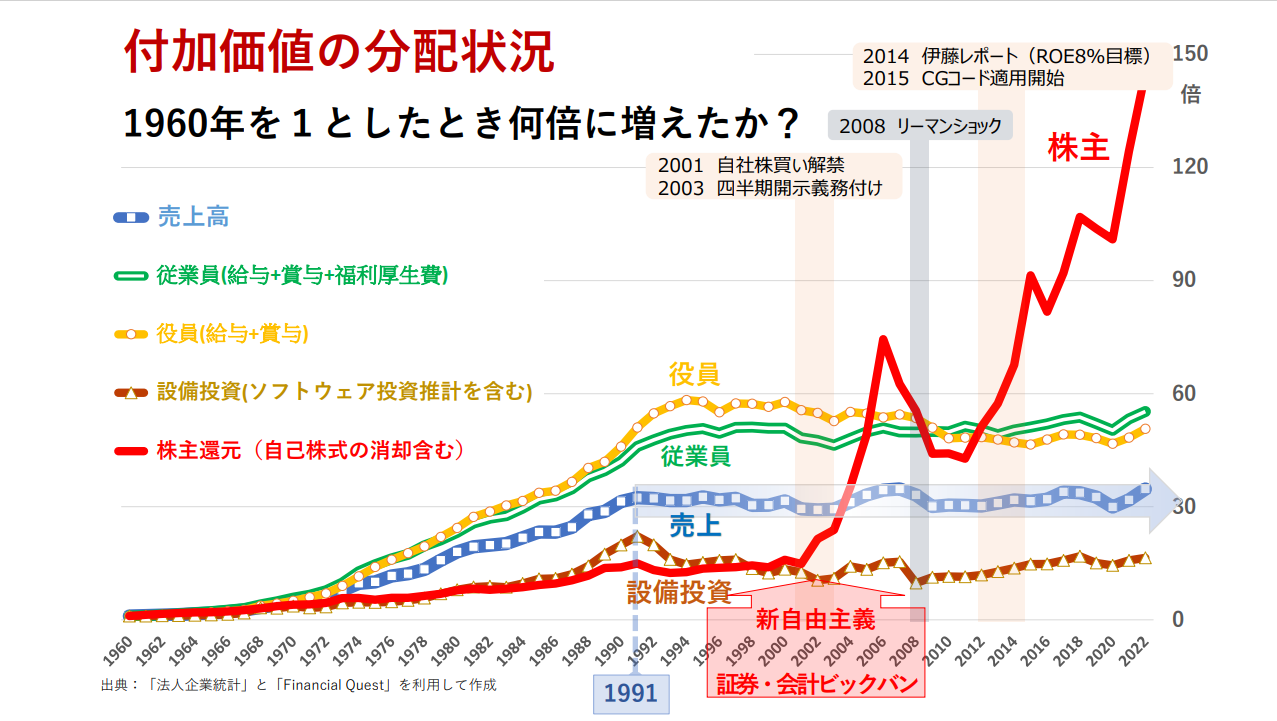

「付加価値の分配状況」のグラフは、各ステークホルダーに対する付加価値の配分が1960年を1としたときに、何倍に増えたかを表している。売上高は1991年まで伸び続け、30倍 になったが、その後は横ばいだ。従業員の給料は1991年に約45倍、2022年には50倍 にまで伸び、現在も緩やかに上昇しているが、先日、韓国に抜かれた、とニュースになっていたように、国際的には決して高いとは言えない。

しかし、それよりも深刻なのが役員報酬だ。「役員報酬は、1991年に60倍まで伸びましたが、現在は50倍 にまで下がっています。上場の役員報酬は東南アジアの上場企業の中でも極めて低い水準にあります。これは由々しき問題です。若い人が企業の役員を目指さなくなってきているからです。早稲田大学商学部の1年生、330人にアンケートを取ったところ、将来、上場企業の役員になりたい、と答えたのは3割 です。それでも多い方で、普通の大学は2割で、8割は上場企業に就職して給料をもらえれば十分だと考えているそうです。果たしてそんなところでイノベーションが生まれるだろうか?と日本の将来が不安になります」

より深刻なのは設備投資だ。そもそも、売上は1991年まで30倍に伸びたにもかかわらず、設備投資は20倍 までしか伸びておらず、その後はがくんと下がっていった。事業を成長させていくためには、設備投資、R&Dへの投資は欠かせないはずなのだが、「利益の最大化」をするために、それすら止めているのだ。この状況を強く懸念した政府は大胆に方向転換する政策を打ち出した。それが、2001年小泉純一郎内閣が竹中平蔵氏と共に行った、いわゆる「新自由主義」への転換であり、「証券・会計ビッグバン」である。

>>ところが、日本経済の再生を目指して行われた「証券・会計ビッグバン」は、意図せぬ結果を生むこととなった…。Vol.2 “成熟期”にある日本の不都合な真実

(構成 井上佐保子)