スズキ トモ氏講演「Well -beingの基礎としての『付加価値の適正分配経営』DS経営で描く人材獲得と持続的成長の未来」レポート

2025年は「DS経営」元年として記憶されるようになるかもしれない。早稲田大学商学学術院教授のスズキ トモ氏は、現在重視されている投資家偏重のコーポレート・ガバナンスの流れと一線を画した政策提言を積極的に行う新進気鋭の経済学者だ。

スズキ氏は、独自データを示しながら、日本の “資本主義”が空回りし、「失われた30年」から脱却できずにいる理由を鮮やかに解き明かす。そのうえで、日本経済を再び成長軌道に乗せるためには、行き過ぎた株主第一主義を改め、付加価値を適正に分配する「DS経営」へと大胆に舵を切るべきだ、と説く。

付加価値を適正に分配する経営とは何か?経営者にできることは何か?2024年11月20日(水)17:30〜21:00、千代田区丸の内の東急リバブル株式会社ソリューション事業本部のセミナールームにておこなわれた、アイディール・リーダーズ経営者勉強会にてスズキ氏が行った講演レポートを全4回にまとめた。今回はVol.4をお届けする。

Vol.1 我々は「失われた30年」でいったいなにを失ったのか? はこちら Vol.2 “成熟期”にある日本の不都合な真実 はこちら Vol.3 従業員のエンゲージメントを高める「付加価値の適正分配」はこちら

スズキ トモ氏略歴

大手監査法人を経て、オックスフォード大学で「会計・経済の哲学(博士号)」取得。そのまま主任教授を務める。国連等の国際機関、チャールズ皇太子、中国、インド政府等との協働により政策提言。インドにおいて損益計算書に追加的な1行を加えることでCSR(企業の社会的責任)文化を根付かせた One Additional Line 革命で知られる。日本ではIFRSの強制適用を回避した『オックスフォード・レポート』(2012)、四半期報告書の廃止を実現した関経連レポート『成熟経済・社会の持続可能な発展のためのディスクロージャー・企業統治・市場に関する研究調査報告書』(2021)がある。総理大臣補佐官顧問等の立場から「付加価値の適正分配経営」を推進。著書に『新しい資本主義のアカウンティング:「利益」に囚われた成熟経済社会のアポリア』(2022中央経済社)や日経新聞『経済教室』「あるべき企業統治 ”付加価値の適正分配 再考を”」(2024・4)等がある。最新著作、月刊『資本市場』(2024年8月号)「成熟経済下の『資本市場の統治』― 株式報酬制度:付加価値の適正分配のナッジとして」では、岸田政権「新しい資本主義」政策のまとめと「従業員・国民の株主化」を論じている。

もしも株主配当を1%下げたら?

スズキ氏が主張する付加価値の適正分配を行う「DS経営」とは、「利益」をターゲット化することで株主への配分を適正化し、それを越える分は、役員、従業員への給与報酬を増やすほか、従業員株式報酬制度により株式の形で従業員へと還元し、それを設備投資やR&Dなどへ再投資し、持続的な成長を可能とするもの

スズキ氏は、実際に上場企業全社のデータを用いたシミュレーション結果を示しながら、DS経営を取り入れることでどのようなインパクトが生まれるのかを具体的に解説した。

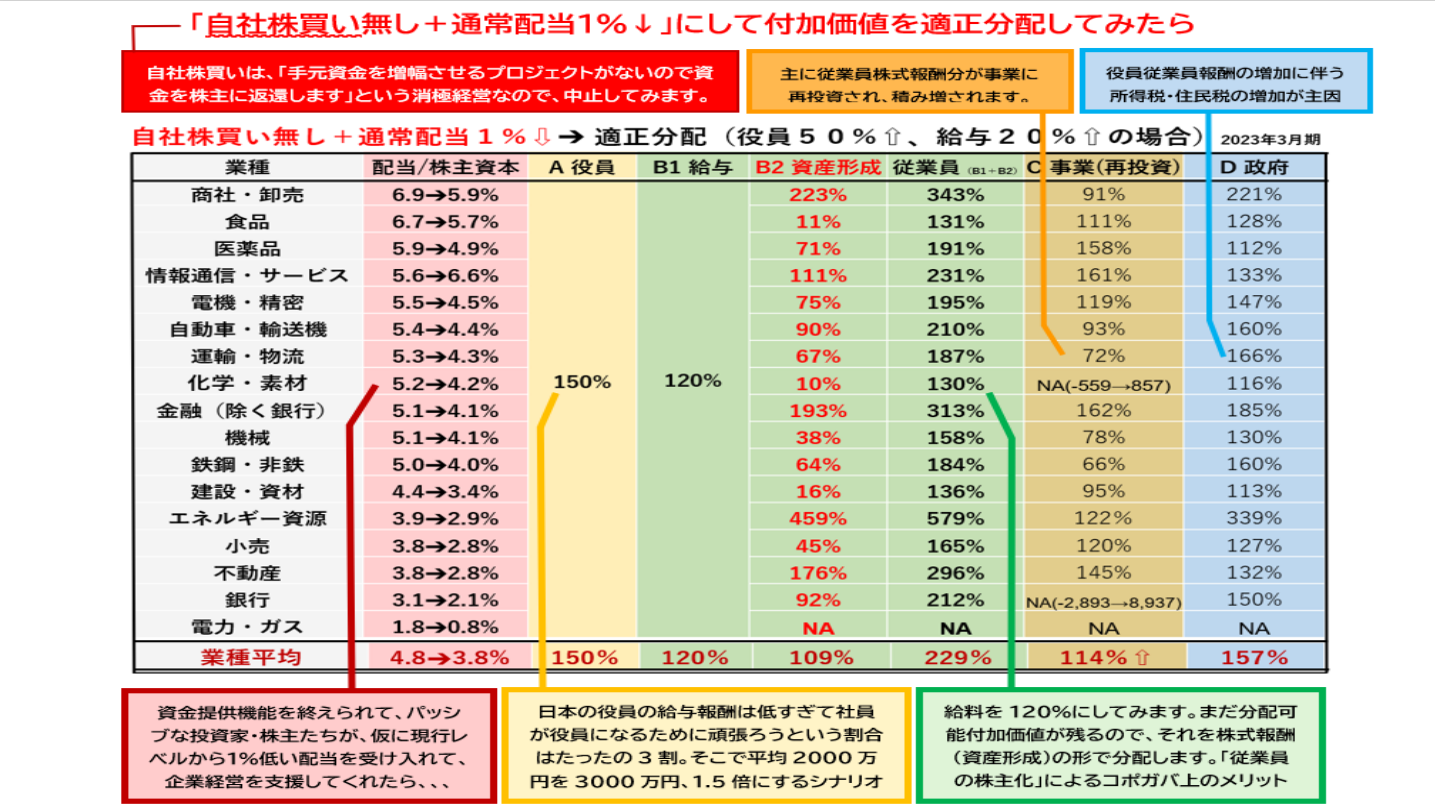

「まず、前提として、(従業員株式報酬制度に用いる目的以外の)『自社株買い』 は止めていただきます。⾃社株買いとは、 経営者が「今、⼿元にある資⾦を投資してもプラスのキャッシュフローを⽣むプロジェクトが⾒出せないので、その資⾦を株主にお返しします」という消極的な経営姿勢そのものだから です。そのうえで、株主配当を1%下げたらどうなるのか。2023年のデータに基づき、業種別にシミュレーションしたものがこちらです。株主資本配当率(配当/株主資本)は全業種平均で4.8%となっています。これをそれぞれ1%ずつ下げ、まずは、役員報酬を50%アップして年収2000万から3000万に、業員の給与を20%アップして年収1000万を1200万に します。それでも余剰がたっぷりありますので、さらに従業員に対して109%、1090万円分の株式を株式報酬として渡すと、合計229%の還元が可能 になる、という計算です」

一方、企業の方にはどの程度残るのか。現行の利益剰余金による積み増しにくらべて14%多くの資金が残る計算となる。「事業(再投資)は14%しか増えないのか」と思われるかもしれないが、従来の利益剰余金の積み立てによる事業再投資は、将来、赤字配当の原資等、株主還元の原資となってしまうため、一時的な事業再投資に過ぎない。

他方、DS経営における事業再投資の多くは、従業員に対する株式報酬分から発生するとすれば、それは従業員拠出の資本金化された資金なので、長期に安定した事業再投資資金として利用可能である。従業員が株主であれば、事業のサステナビリティを棄損するような高配当や自社株買いも要求しない。ちなみに、政府への分配も57%増加する のは、従業員の給与が増えることで所得税、住⺠税および法定福利費が増えるためである。

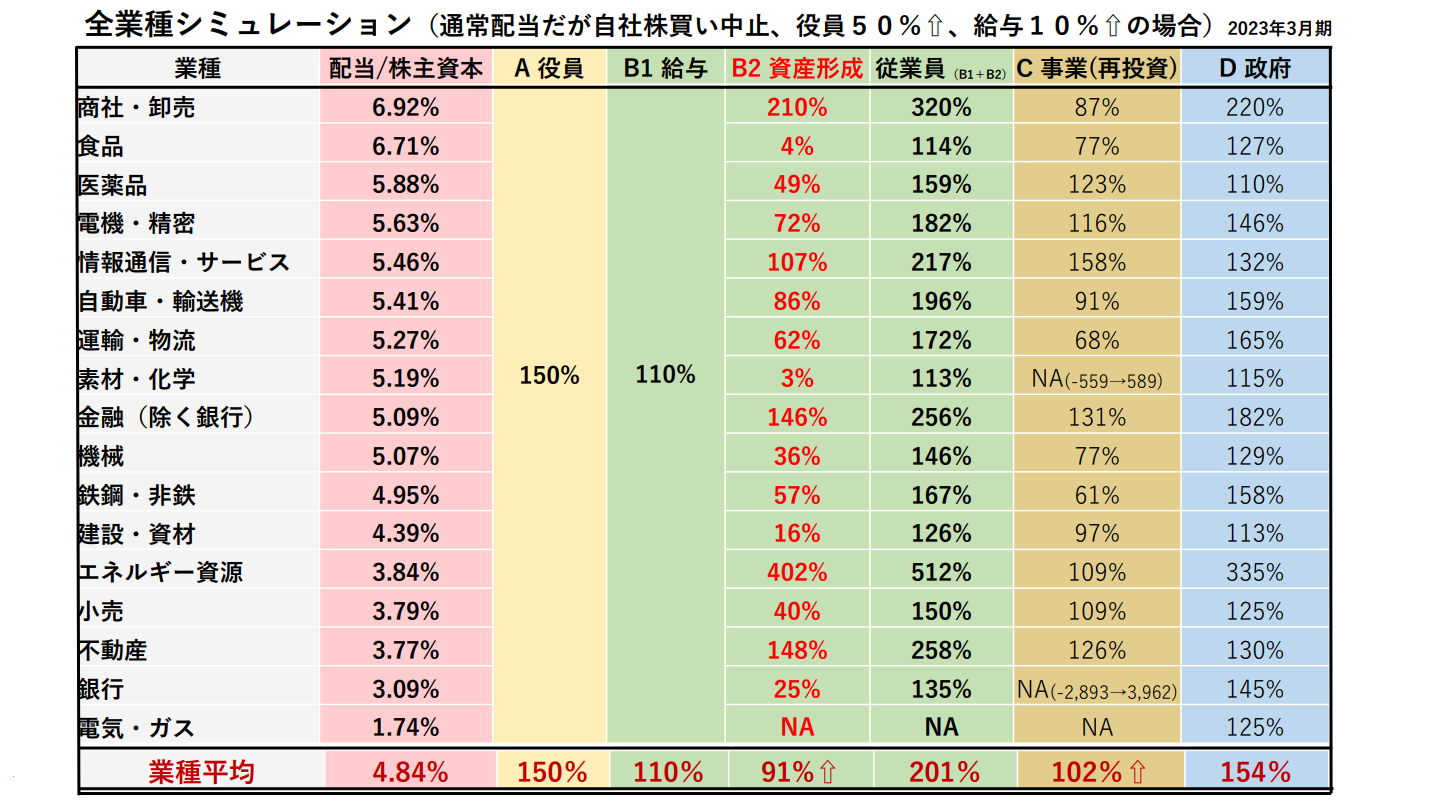

「自社株買いをやめ、配当をたった1ポイント下げるだけで、これだけの変化を起こすことができるのです。さらに、配当を下げることは困難だという懸念があれば、次に株主配当を下げることなく、(従業員株式報酬制度に用いる目的以外の)自社株買いを中止し、付加価値の適正分配を行った場合 をシミュレーションした結果がこちらです。なんと、株主配当を下げなくても、自社株買いを止めて、その分を役員、従業員に還元し、残りを株主報酬という形で再投資に回していけば、これだけ変えることができるのです。要するに何が言いたいかというと、『失われた30年』と盛んに言われますが、実は日本は十分多くの付加価値を生産し続けてきたのですが、ただそれを株主に還元し過ぎているだけだということです。日本企業はちゃんとやってきた。だから、付加価値を適正に分配してやるだけで、今後も持続的に発展していく可能性は大いにある はずなのです」

従業員の株主化が働きがいを高める

日本経済の未来に希望をもたらすシミュレーション結果ではあるが、果たして、このようなことがほんとうに実現可能なのだろうか?

そこでスズキ氏は2024年7月に大規模な株式報酬制度を導入した丸一鋼管の事例を紹介した。丸一鋼管は、高品質なパイプを製造する溶接鋼管最大手企業である。しかしながら、決して人気のある業種ではないことから、人材確保が課題となっていた。そこで、従業員株式報酬制度を導入し、自社株を償却するかわりに従業員全員(⼦会社と 合わせて635⼈)に平均給与が694万円のところ、約870万円相当の自社株を従業員報酬として付与 した。なお、従業員にできるだけ長く働いてもらい、共に会社を成長させていくモチベーションを高めてもらいたい、という趣旨の制度であるため、株式の売却は定年後のみ可能 、という制限を設けている。

「従業員全員に自社株を付与するというアイディアは、人材確保の悩みを相談した際に、台湾の投資家から提案されたのだそうです。ただ、前例の無い取り組みであったため、導入の際は、会長が20分の解説VTRをつくって自社の状況を伝え、従業員を株主化して一丸となってやっていくしかない、と従業員に理解を求めた そうです。従業員たちは『退職金が1000万円増えて、毎年30万円の配当がもらえる』制度だと認識していて、導入後は、それまで自社の株価など気にしたこともなかった従業員たちが、昼休みに株が上がった、下がったという話をするようになり、自分たちの会社の企業価値を高めようという意欲を持って仕事に取り組む姿勢が見られるようになったそうです」

従業員株式報酬制度は、従業員エンゲージメントを向上させる効果も期待できる ためか、実は今、従業員株式報酬制度を導入する企業は徐々に増えている 。導入企業は2024年6月末で過去最高の1176社に増え、政府も企業が自社株を無償譲渡できる対象を役員から社員に拡大する会社法改正を検討しており、24年度中にも議論を始める見通しとなっている。

伊藤忠商事 では、2019年度から「社員一人ひとりの経営参画意欲を高め、企業価値の持続的な拡大を実現する」ため、加入率100%の従業員持株会を活用し、高業績の際には特別奨励金が支給され、相当分の株式を付与する『株式報奨制度』制度を導入 した。

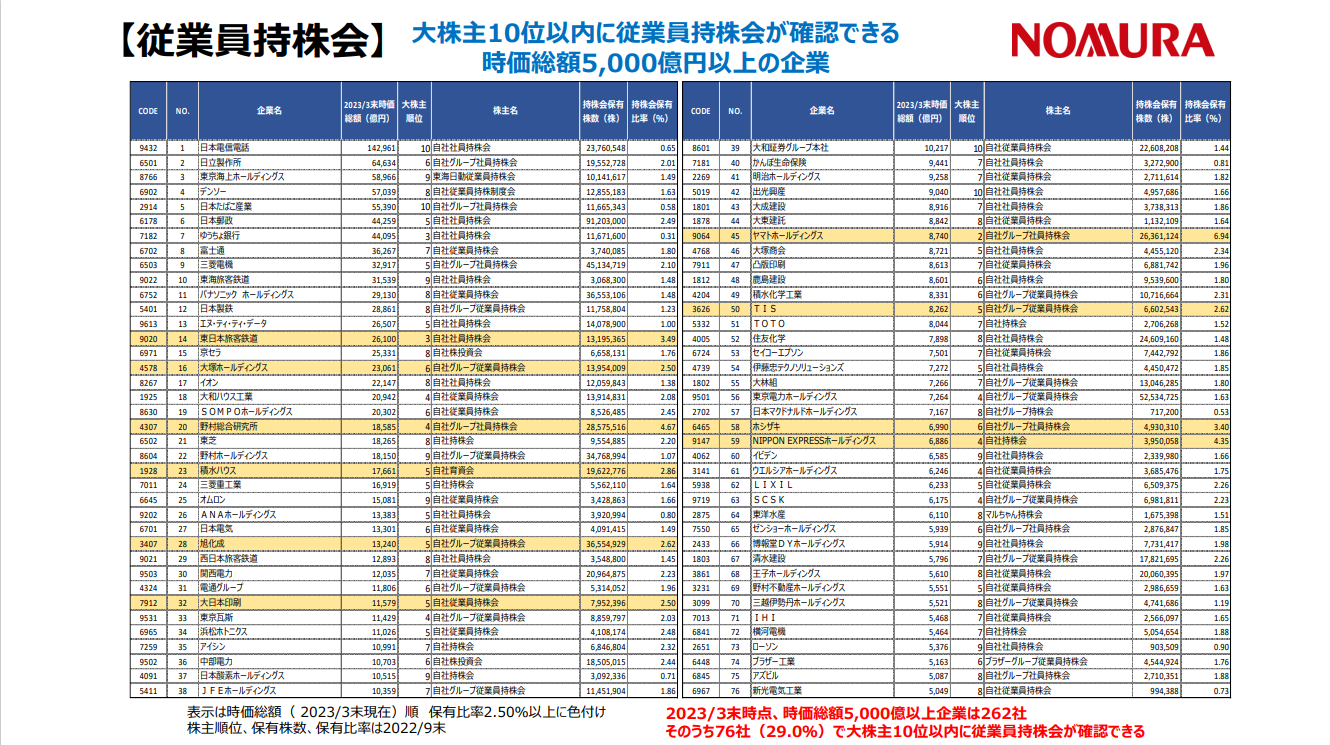

「このような制度があれば、従業員もやる気になりますよね。伊藤忠の株価が高いのはこうした理由があるのだと思います。現在、時価総額5000億円以上の会社は全部で260社ありますが、大株主10以内に従業員持ち株会が確認できる企業は10社しかありません 。逆に言うと、その他の企業はこの制度を導入することで大きな変化を生む可能性がある わけで、今すぐ検討していただきたいと思います」

「DS経営」が人材不足の切り札に?

現在、ほぼすべての日本企業が抱える最大の経営課題は、「人材不足」である。企業は事業の拡大に必要な人材を十分に確保できず、それが成長の足枷となることも増えてきている。付加価値の適正分配を行うDS経営は、日本の経営者たちを悩ませる「人」を巡る問題を解決する強力な切り札となる可能性がある。

スズキ氏は毎年、早稲⽥⼤学商学部の学生320名に対して、それぞれが就職を志望している企業の資本政策の実績について調べ、その企業にDS経営を導入したらどうなるかのシミュレーション実験をする授業を行っている。学生たちは、自身が志望する企業が長年にわたって短期的な株主還元を重視し続けていることに気づくと、「自分はこの会社に就職しても大丈夫なのだろうか?」と志望先企業を再検討し始める という。そして、授業後のアンケートでは、大多数の学生が「短期利益・配当最大化志向が強い企業よりも、付加価値の適正分配を重視する企業を就職先として選びたい 」という考えを持つようになるという。

「講義後のXの投稿には『正直言って就職には夢も希望も無かったが、DS経営をやってくれる会社だったら、役員まで目指したいと思った』といったコメントもありました。若い人たちは、単に給与が多いかどうかだけでなく、経営に参画できる企業、従業員を大切にしてくれる企業、働きがいのある企業で働きたいと考えています。 これは大学生を対象とした実験に過ぎませんが、『DS経営を行う』とアナウンスするだけで、恐らく従業員に対しても、同じような心理的変化が起きるのではないかと考えています」

日本の将来のために「新しい経営」を

DS経営への転換を図るにあたり、大きな壁として立ちはだかっているのが、短期的な利益を求める投資家たちからの反応 だ。株価の急落、取締役の交代などは避けたい事態である。実は、大胆なDS経営への転換をやってのけた企業 がある。それは世界最大の消費財メーカー、ユニリーバだ。2008年12⽉、ユニリーバのポールマンCEOが、その就任会見において「四半期開⽰は⾏わない。株主第⼀主義から脱却する」と宣言 。直後から株価は8%急落し、主要株主であったヘッジファンドの割合は15%から5%へと減少したが、それは想定内であった。その後、自社株買いを行ってそれを従業員へ付与すると、従業員の士気が上がり、売上も大きくなり、市場からも高評価を受け、成長を続けている 。

ユニリーバの事例からも分かるように、「DS経営」モデルが、付加価値の適正分配により優秀な人材を獲得し、設備投資やR&Dへの投資を行うことで中長期的な成長を目指していることが正しく伝われば、日本企業の持続可能な発展を願う投資家らにとっての、新たな投資対象先となる可能性もある 。スズキ氏は、投資家からの支持を得やすくし、DS経営への転換によるリスクを軽減するためのアイディアとして、「DSファンド」の創設 を提案する。持続可能な環境や社会の実現に貢献する企業への投資を投資方針とする「ESGファンド」のように、「DSファンド」では、DS経営によってステークホルダーへ付加価値の適正な分配を行うことで持続可能な成長を目指す企業への投資を投資方針とする、というものだ。

スズキ氏は最後に次のように呼びかけた。

「以前、機関投資家100人を集めた講演会で、『DSファンド』の構想について話したことがあるのですが、多くの機関投資家から高評価(5点満点中4.7点)を得ました。実は機関投資家たちも、⽇本の持続可能な発展のためには、短期利益最⼤化や⾃社株買いを制限する必要性があることは理解していて、本来の投資家としての役割を果たしたいと考えている人が少なくない のです。問題はそれができない市場構造や制度になってしまっていることです。これは今すぐには解決できません。ですが、政府も金融庁、経産省も労組も、証券会社や機関投資家も、そして会計士や弁護士、会計士の方々も、学生たちも同じ思いで動き始めてくださっています。あと何が足りていないかというと、それは、経営者のみなさまです。日本の将来世代のために、DS経営に取り組んでくださる経営者のお力が必要です 。先日も日本を代表する超大企業の経営者の方がいらして、『DS経営をやりたい。しかし、ファースト・ペンギンにはなれない…』とおっしゃっていました。丸一鋼管さんは『今やらなければ会社の未来は無い』と腹を括って取り組まれましたが、確かに1社でやるのは大変です。ですので、勇気を出して一緒に大海原へと飛び込む仲間を募りたいと思います。この国の将来を考えるのであれば、ぜひ一緒に『新しい経営』を目指しませんか 」

(構成 井上佐保子)