スズキ トモ氏講演「Well -beingの基礎としての『付加価値の適正分配経営』DS経営で描く人材獲得と持続的成長の未来」レポート

2025年は「DS経営」元年として記憶されるようになるかもしれない。早稲田大学商学学術院教授のスズキ トモ氏は、現在重視されている投資家偏重のコーポレート・ガバナンスの流れと一線を画した政策提言を積極的に行う新進気鋭の経済学者だ。

スズキ氏は、独自データを示しながら、日本の “資本主義”が空回りし、「失われた30年」から脱却できずにいる理由を鮮やかに解き明かす。そのうえで、日本経済を再び成長軌道に乗せるためには、行き過ぎた株主第一主義を改め、付加価値を適正に分配する「DS経営」へと大胆に舵を切るべきだ、と説く。

付加価値を適正に分配する経営とは何か?経営者にできることは何か?2024年11月20日(水)17:30〜21:00、千代田区丸の内の東急リバブル株式会社ソリューション事業本部のセミナールームにておこなわれた、アイディール・リーダーズ経営者勉強会にてスズキ氏が行った講演レポートを全4回にまとめた。今回はVol.3をお届けする。

Vol.1 我々は「失われた30年」でいったいなにを失ったのか? はこちら Vol.2 “成熟期”にある日本の不都合な真実 はこちら

スズキ トモ氏略歴

大手監査法人を経て、オックスフォード大学で「会計・経済の哲学(博士号)」取得。そのまま主任教授を務める。国連等の国際機関、チャールズ皇太子、中国、インド政府等との協働により政策提言。インドにおいて損益計算書に追加的な1行を加えることでCSR(企業の社会的責任)文化を根付かせた One Additional Line 革命で知られる。日本ではIFRSの強制適用を回避した『オックスフォード・レポート』(2012)、四半期報告書の廃止を実現した関経連レポート『成熟経済・社会の持続可能な発展のためのディスクロージャー・企業統治・市場に関する研究調査報告書』(2021)がある。総理大臣補佐官顧問等の立場から「付加価値の適正分配経営」を推進。著書に『新しい資本主義のアカウンティング:「利益」に囚われた成熟経済社会のアポリア』(2022中央経済社)や日経新聞『経済教室』「あるべき企業統治 ”付加価値の適正分配 再考を”」(2024・4)等がある。最新著作、月刊『資本市場』(2024年8月号)「成熟経済下の『資本市場の統治』― 株式報酬制度:付加価値の適正分配のナッジとして」では、岸田政権「新しい資本主義」政策のまとめと「従業員・国民の株主化」を論じている。

コーポレートガバナンス・コードは企業に成長をもたらしたか?

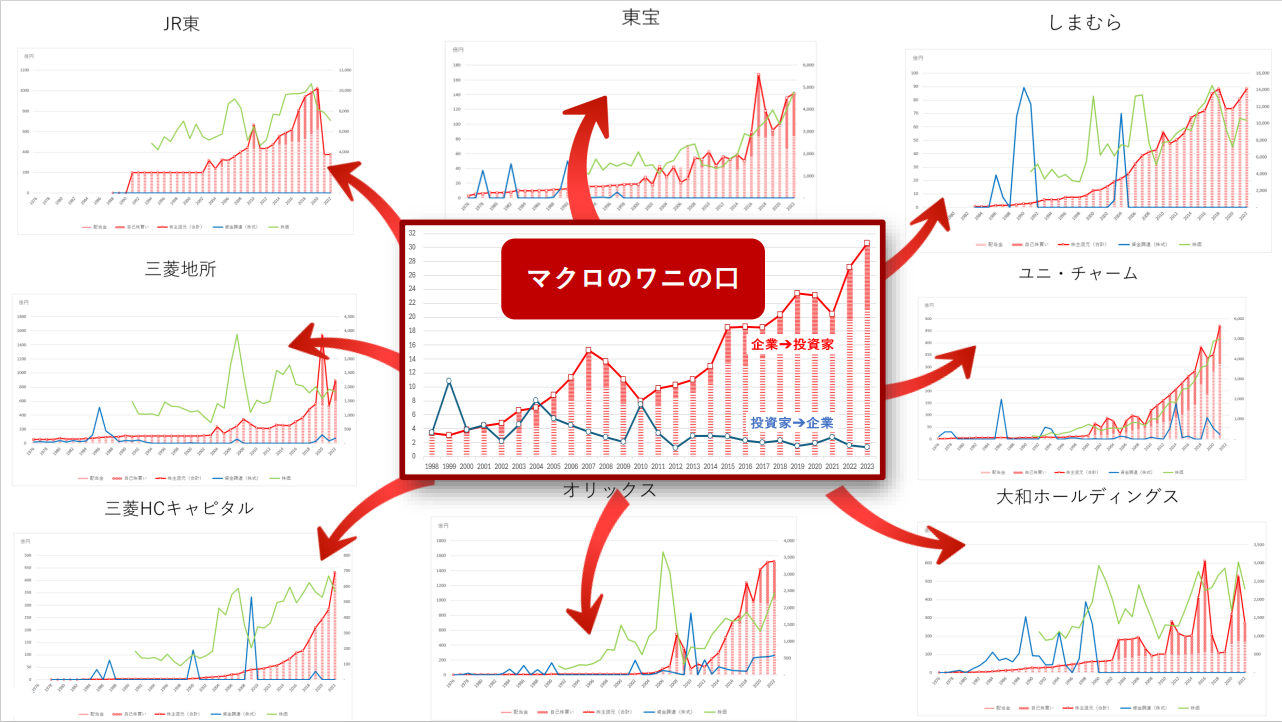

「ここまで、マクロ経済のお話をしてきましたが、今度はミクロの経営の話に落とし込んでお話していきたいと思います。みなさん、本当にそんなことが起きているのだろうか?と、自社のことが気になっていらっしゃることと思います。そこで、証券コードを打ち込めば、3800社のそれぞれの「ワニの口」グラフを見ることができるサイト を我々の研究室でご用意しましたので、こちらのQRコードから、アクセスしてぜひご覧ください」と、スズキ氏はリンク先

上場3800社のそれぞれの企業のグラフを見ていくと、ほとんどの企業が「かつては投資家から多額の資金調達が行われていたが昨今ではほとんど無く、2010年代以降、急激に株主還元、自己株買いが増加し、それに伴って株価が上がる」というマクロの「ワニの口」と同じパターンに当てはまっている ことがわかる。

「これらのグラフを見ていくと、どの会社も驚くほど同じ傾向にあることが確認できるわけですが、決して各社が連携して協働して行動している、というわけではありません 。それぞれの企業で『要求に応えなければまずいだろう』と、判断した結果です。恐らくどの企業も『役員にも、従業員にも、新規プロジェクトにも回すお金が無いのに、株主にだけはお金が回っていくのはおかしいのでは?』ということは、薄々感じ始めているはずですが、市場構造がそうなっているので、なにもできずにいるのです」

スズキ氏は株主優遇が行き過ぎた一例として、ブリヂストンの例を挙げた。

「タイヤ国内最大手のブリヂストンは2020年に69年ぶりの赤字 をだしたのですが、なぜか多額の配当 を出していたのです。『赤字なのに無理して配当を出さなくても…』と思って見ていたら、2021年12月、ブリヂストンは従業員8000人を転籍 させる大きなリストラ策を打ち出しまし、更にその2カ月後 の2022年2月には『ブリヂストン最高益』 との報道がされることとなりました。⾚字にもかかわらず株主へは配当を出し、さらには従業員8000⼈を転籍させることまでして費⽤削減をして利益を出して、株主還元 しようとしたのでしょうか」

「日本の経営者がこのようなことをするとは、私には信じられませんでした。私がイギリスに渡る少し前まで、日本の経営は “Japan as number one”と世界から称賛されていました。従業員を大切にすることでロイヤルティを引き出し、それが企業の中長期的な成長の源泉になっている のだと。それがいまや、従業員よりも株主の短期的利益を優先するように なり、メディアもそれを『投資家・株主目線を踏まえたコーポレートガバナンス・コードの観点からも望ましい経営だ』と称賛するようになっています」

なぜ日本の企業経営者たちは、ここまで株主の短期的利益を優先するようになってしまったのだろうか?かつて世界から称賛されていた従業員を大切にする日本の経営は30年の間にすっかり失われてしまったのだろうか?

「本当は経営者も赤字配当や自社株買いなど、無理な株主還元をしたいわけではないはずのです。ですが、投資家からの要求に応えるような方針を出さなければ、株主総会で反対票を投じられてしまうかもしれない、役員を退任させられてしまうかもしれない 、となったらどうでしょうか。過度な株主優遇を改めます、とはなかなか言い出せません。各種マスコミや金融機関からも、『投資家⽬線の経営こそが素晴らしい』と評価されるので、内心は納得がいかなくても、正しいことをしているのだ、という気持ちになってしまうのだと思います」

運よく市場からの資金調達が成功しても、コーポレートガバナンス・コードでいうところの“株主・投資家との建設的な対話”が企業に中長期的な成長をもたらしてくれるとは限らない。大手総合化学メーカーの東ソーでは、2016年に300億円と大規模な資金調達 が行われた。しかし、翌年は150億円、2018年からの3年間は毎年180億円が還元 され、2021年には⾃社株買い含めて300億円の株主還元 が⾏われた。2022〜2024年度の中期経営計画ではROE10%以上という⽬標が⽴てられ、早速2021年は16.3%の実績 を出している。数字だけみれば、ROE経営のお手本のように見えるが、スズキ氏は「投資家からの強い還元要求に応えざるを得なくなっているだけ、という可能性もある」と指摘する。

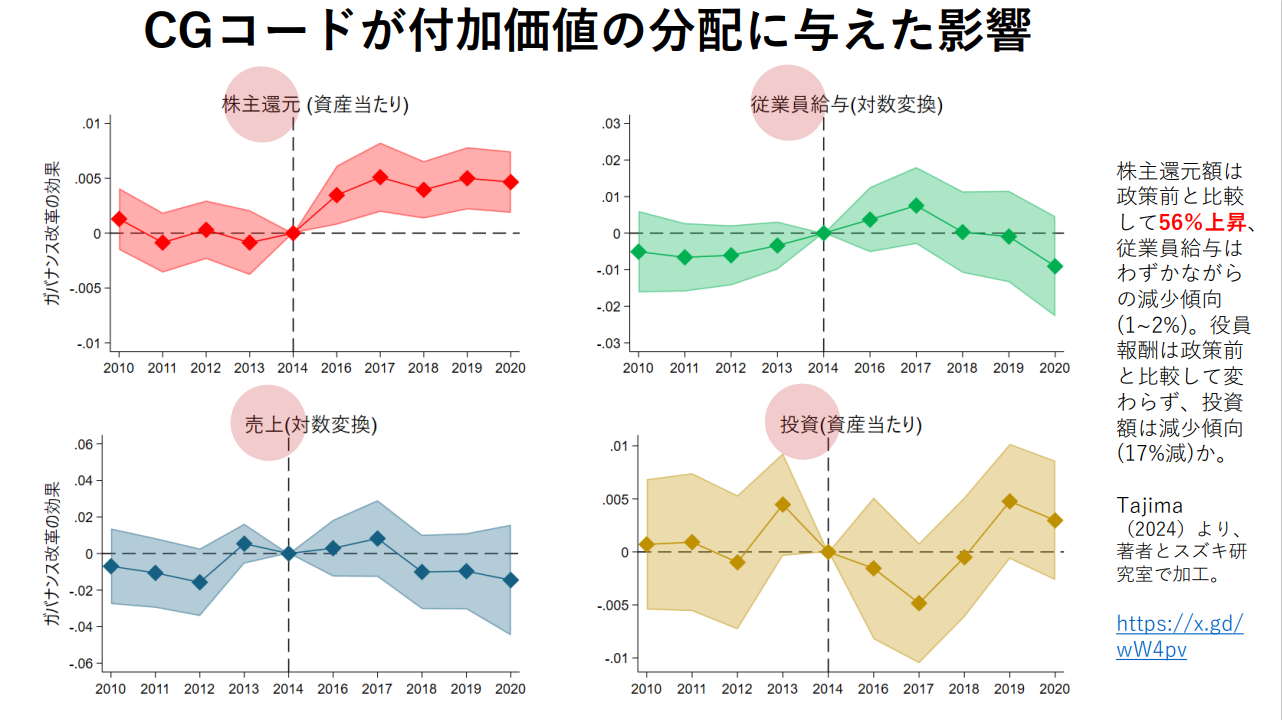

「コーポレートガバナンス・コードは、企業の持続的成長と付加価値の向上を促す目的で2015年に導入されました。しかし、我々の研究室で最新の統計技術で最も丁寧な処理をしてコーポレートガバナンス・コードが経営に与えた影響を 分析したところ、売上も投資も増えておらず、従業員給与もほとんど変化がなく、ただ株主還元だけが56%伸びた 、という結果が示されました。我々は良かれと思って投資家目線の経営をやっていきましたが、残念ながら、付加価値は全く上がっていなかったのです」

スズキ氏はこれまで良きものとされてきた「会社は株主のもの」「コーポレートガバナンス・コード」「投資家目線の経営」「資本効率性」「 資本コスト」「利益・ROE・ROIC 最大化」「PBR1倍」「 自社株買い・株主還元・株価」「投資家との対話」「責任ある投資 」「協働エンゲージメント」「成長戦略」 などが、我々の経営にどのようなインパクトを与えているのか、従業員を幸せにしているのか、中長期的な成長につながっているのか、ほんとうの意味で付加価値の創造につながっているのか、今一度振り返って熟考するべき時が来ている、 と強調した。

実は、こうした事実は、スズキ氏による精力的な周知活動の甲斐もあり、金融庁や経産省、政府関係者らにはかなり理解が進み、賛同者も多い。「付加価値の適正分配」という考え方は、岸田内閣の「新しい資本主義」の原理・原則とされ、その方針は石破政権でも継承されている 。また、昨今では、企業法務に携わる著名な弁護士からも「金商法(金融商品取引法)も会社法も、そもそもは国民経済の健全な発展を基本目的としている。金商法には投資家保護がうたわれているが、それはあくまでも国民経済の健全な発展のため。配当を要求するのは株主として当然の権利だが、無理な投資家利益の追求は権利の濫用にあたる可能性がある 」といった声が寄せられており、新しいコーポレートガバナンスを考える機運は醸成されつつある という。

付加価値を適正分配する「DS経営」とはなにか

では、どうすれば、株主還元だけが増え続ける流れを変え、「付加価値」分配の不均衡を是正し、日本企業を持続的な成長軌道に導けるのだろうか?スズキ氏は「いくつかの打ち手があるが、経営者にしかできないことが1つある 」という。それこそが、経営に「付加価値の適正分配」という概念を取り入れた「DS経営」 であるとして、DS経営のアイディアについて話し始めた。

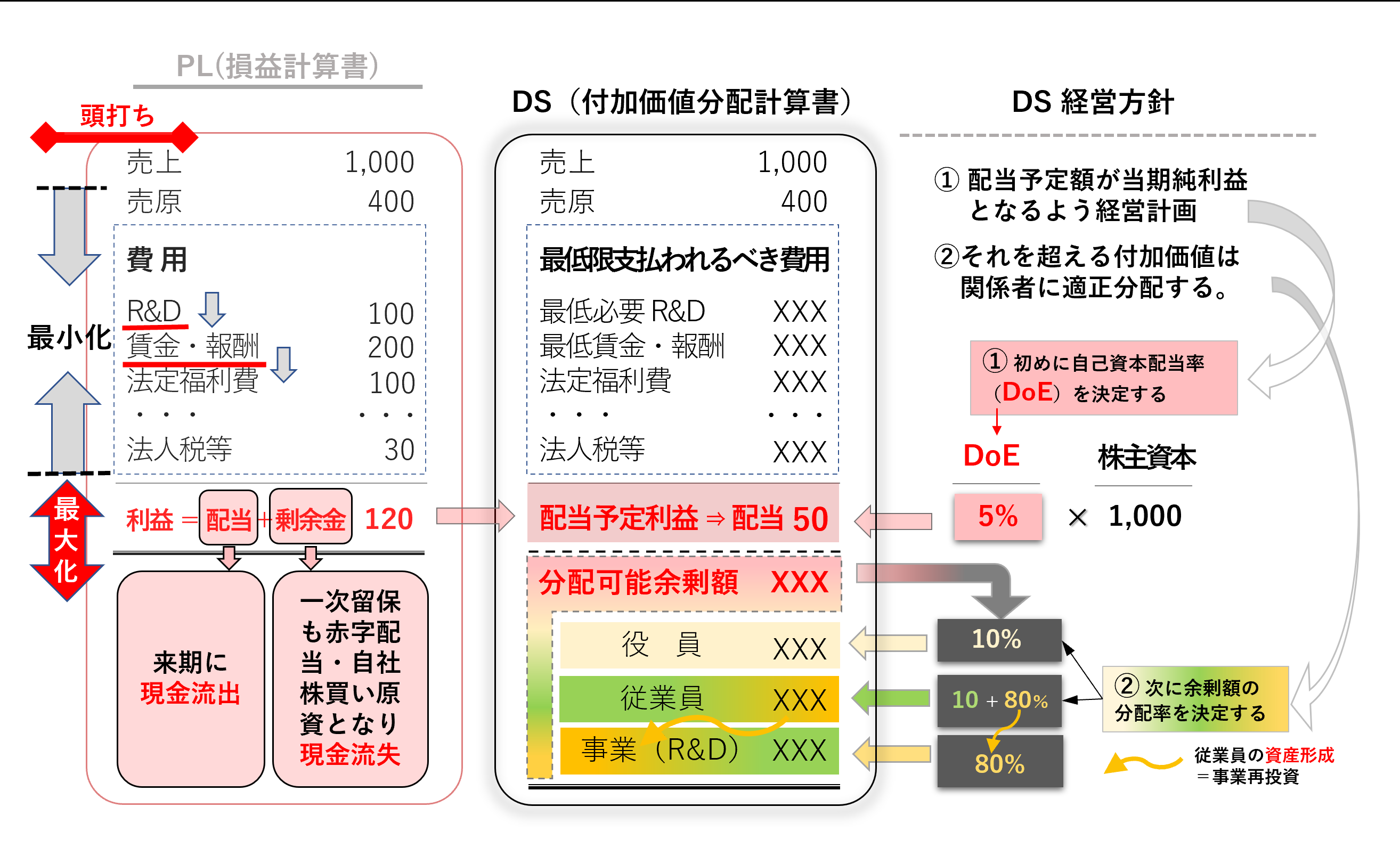

「ここで再度、これまでの復習をしたいと思います。下記、左側の損益計算書をご覧ください。多くの企業で売上が頭打ちであることを前提とすれば、利益を最大化するためには、費用を最小化するしかない。しかし、配当も剰余金も株主の方へ流出してしまうので、これが問題だ、という話でした。そこで私が概念的なアイディアとしてお示ししているのが、『付加価値分配計算書(DS:Distribution Statement)』というものです。通常は利益を最大化しようとしますが、DS経営では利益をターゲット化 します。つまり、予め配当予定額が当期純利益となるような経営計画を⽴て、配当予定額を越える付加価値が創造された場合は、株主以外のステークホルダーに適正分配できるようにする のです」

DS(付加価値分配計算書)を用いた経営モデルでは、利益・配当を最大化するのではなく、配当を一定レベルに抑え、それを超える利益部分は従業員や役員、事業再投資へと還元する 。たとえば、株主からの資本金が1000円であったとしたら、予め「年5%、50円の配当(DoE)をする」と株主と合意しておく(合意のあり方についてはいろいろな形式がありうる)。もしも、この会社が生み出せる利益が120円だったとしても、配当予定額が当期純利益となるよう設定しているので、当期純利益が50円となるように、費用・投資を増加させる。その場合、配当性向100%で株主へ50円を支払うことになる。他方、70円の余剰ができるため、この余剰分を、予め決めておいた分配率で役員、従業員に分配することができる、という経営だ。

「ただ、この通りに役員、従業員へ現金で分配すると、ある大きな問題が生じます。私の研究室で、3800社分の有価証券報告書からデータを集め、シミュレーションしてみたところ、従業員があっという間にものすごいお金持ちになってしまう 、ということが分かりました。従業員に対して、多額の現金を一気に還元してしまうと、せっかく育った従業員が早期退職してしまうリスクがあります。オックスフォード大学の卒業生の中には、卒業と同時に2千~3千万の給料プラス1億円のボーナスをもらうような人がいますが、そうした人たちは30歳になる前に早期リタイアしてしまうものです。そこで、ゴールドマン・サックス、ソニーなどで導入されているのが、従業員株式報酬制度 です。現金で全額を従業員に還元するのではなく、会社の株式という形で従業員に還元する 、というわけです」

従業員株式報酬制度とは、企業が従業員や役員に株式で報酬を渡す制度 で、いわゆる「従業員持株制度」または「従業員持株会」もそれにあたる。従業員株式報酬制度のメリットは大きい。株主報酬という形で従業員への還元が増えるので、配当を通じた所得増加が期待できる ほか、従業員のモチベーションやエンゲージメントを高める 効果も期待できる。また、従業員らの株主化を進めていくことで、付加価値の適正分配が可能になるだけでなく、赤字配当や資本効率性を表面的に高めるための自社株消却など、短期的な株主還元のための資本流出を防ぐこともできる のだ。

日本ではこれまでも従業員株式報酬制度は存在していたが、その規模は小さく、従業員の所得増加においても、モチベーション向上においても、あるいは実質的な株主としてのガバナンスの意味でもほとんど効果が期待できなかった。だが、ここで示す従業員株式報酬制度とは、株主のために半強制されている自社株買いと抱き合わせることで、自社株を消却することなく、大規模に従業員株式報酬に利用する、というアイディア である。

>>果たして付加価値の適正分配を行うことで持続的な成長を可能にする「DS経営」は実現可能なのか?Vol.4 企業に働きがいと持続的成長を取り戻すために、いま、経営者にしかできないこと

(構成 井上佐保子)