次世代を担う社員が見つけた、

組織文化とビジョンに根ざした未来のパーパス

コベルコシステム株式会社

コベルコシステム株式会社

https://www.kobelcosys.co.jp/

兵庫県神戸市に本社を構えるITソリューションカンパニー。株式会社神戸製鋼所(以下、神戸製鋼)の情報システム部門をルーツに1987年に設立され、40年近くにわたり製造業で培った現場視点と品質へのこだわりを強みに成長を続けてきた。2002年より日本アイ・ビー・エム株式会社(以下、日本IBM)の資本参加を受け、神戸製鋼の「ものづくり精神」と日本IBMの「高度なITノウハウ」を融合し、企画から運用まで一貫したソリューションを提供。製造業をはじめとする多様な業界の課題解決に寄与している。

- 話し手

- コベルコシステム株式会社

代表取締役社長

瀬川 文宏様

執行役員

インダストリーソリューション本部 本部長

中西 正樹様

経営企画部 部長

神原 一善様

吉田 淳一様

企画グループ

勝山 裕香様

※以下インタビュー記事内では敬称略で掲載させていただいております。

※この記事内の肩書き・役職は取材当時のものです。

- 聞き手

-

アイディール・リーダーズ株式会社

ご依頼の背景

時代の変化とともに自社に求められる役割が変化し、社員の価値観や働き方も多様になる中、組織が一体となり、経済的価値と社会的価値を両立させることを目指して存在意義(Our Purpose)を策定しました。

同社の存在意義明文化プロジェクトは、社員が腹落ちし、行動につながることを重視し、全部門から次世代リーダー層となる社員が集まってワークショップ形式で実施。アイディール・リーダーズは、プロジェクトの企画や進行におけるアドバイザリーを務めました。

今回は、本プロジェクトの責任者である代表取締役社長の瀬川様、プロジェクトの企画・推進を担った中西様、神原様、吉田様、勝山様に、取り組みの背景や内容、成果や気づきなどを伺いました。

瀬川様にお聞きします。存在意義(Our Purpose)を策定する背景や意図には、どのようなことがあったのでしょうか?

自社が社会から求められる役割、若手世代が持つ価値観、社員のスキルや働き方の多様性といったあらゆる変化が起きている中、会社としての普遍的な価値を明文化すべきだと考えた。

当社はもともと神戸製鋼の情報システム部門が分社した情報子会社ということで、創業時から社是や経営理念は存在しませんでした。2005年に経営ビジョン(2017年に経営理念に改称)を策定し、その発展形として2030年までを見据えた新たな長期経営ビジョンを2017年に作っていますが、いずれもビジネスの観点で描いたものです。

その間、時代とともに我々に求められる役割は変わり、社会全体の変化としては若手世代を中心に自分の仕事や活動が持つ意味合い・社会的意義を意識する傾向が強まっています。こうした変化を踏まえ、会社としての普遍的な価値を明文化し、「なぜ当社が存在するのか」を社内外に示すべきだと考えるようになりました。

また、当社の事業は年々拡大し、社員の7割を占めるエンジニアにおいては専門スキルや働き方の多様性が増しています。さらには、プロジェクトが変われば働く環境や共に働くメンバーも変わります。だからこそ、組織運営においては一人ひとりが自律しながらも全社共通の方向性を持つことが重要になります。全員で目指すものがあることで、社員の自律と組織の求心力向上につながると考えました。

そこで、過去から大切にしてきたことに改めて向き合うとともに、未来を見据えていきたいと考え、存在意義(Our Purpose)を策定することにしました。

会社のサステナビリティの観点も、存在意義策定の背景にはあるのでしょうか。

そうですね。経済的価値と社会的価値を両立させ、持続的な成長を目指すことは、お客様や株主、地域社会などあらゆるステークホルダーの信頼を得るために不可欠だと考えています。信頼がベースになって社会的価値が生まれ、その結果として経済的価値の向上につながる、そのベースとなるものが存在意義になるのです。

そして、お客様に対する社員一人ひとりの発言や行動も、会社のメッセージとして受け取られます。当社の社員はお客様のオフィスに常駐するなど、お客様との接点が多くあります。毎日のように会話をしていると、根底にある価値観は滲み出てしまうものです。当社のビジネス特性を踏まえても、全社員が共通の存在意義に基づいて行動することは重要だと考えました。

明文化した存在意義に対する感想と、今後の展望をお聞かせください。

社員の思いが込められた自社らしい存在意義になった。今後、全社員が腹落ちし、自分のパーパスとの重なりを見出して自律的にキャリアを歩めるよう、タウンホールミーティングなどの施策を展開していく。

コベルコシステム 存在意義(Our Purpose)

https://www.kobelcosys.co.jp/company/philosophy.html

今回、瀬川社長はプロジェクトに入らず、将来の貴社を担うミドル世代の皆さまを中心にパーパスを策定されました。このプロセスについては、どのような考えがあったのでしょうか。

2005年に策定した経営ビジョンは、私を含む現場のメンバーが参画して作ったものでした。策定に関わると、その内容に対する思いや責任がおのずと生まれることを実感していたのです。この経験から、存在意義も次世代リーダー層が策定することで、自ら体現し、長きにわたり継承されながら、時代に即してアップデートしていくことを期待しました。

2005年に経営ビジョン策定に携わっていた瀬川さんが、のちに社長に就任されたように、今回のメンバーの中からも将来の経営を担う人材が生まれると素晴らしいですね。

存在意義の共鳴に向けて、予定している取り組みはありますか?

現在、各社員がパーパスに腹落ちし自分の言葉で表現できるよう、各拠点の社員と直接対話するタウンホールミーティングを開催中です。社員は存在意義を好意的に受け止めているので、これからは会社の存在意義と自分自身のパーパスをどう重ねていくかが重要になります。今回できあがった存在意義のもとで働くにあたり、一人ひとりがどのように自律的にキャリアを歩んでいくかを考えてほしいと思っています。

そして、異なるスキルを持つ仲間同士が尊重し合いながら成長し、プロフェッショナル人材が育つ組織になっていけると理想ですね。組織の一体感と社員の自律的成長が両立する環境づくりを進めたいと考えています。

事務局メンバーの皆さまに伺います。今回の存在意義明文化プロジェクトでは、どのような点を大切にしたいと考えましたか?

社員が腹落ちすることを重視し、次世代リーダー層となるミドル世代の社員が全部門から集まり、ワークショップ形式で策定するプロセスを大切にした。

以前、私がファシリテーターを担当した社内研修で「何のために仕事をしているか」を社員に問いかけた際、「収入のため」とだけ回答した社員が少なからずいたのです。生活をするために働くのは当然なのですが、大切な何かが抜け落ちているのではないかという違和感が残りました。これをきっかけに、組織の根幹を成す価値観を定義する必要性を感じるようになったのです。

この経験を踏まえ、本プロジェクトで重視したのは社員一人ひとりが存在意義に腹落ちすることでした。そこで、次世代リーダー層であるミドル世代の社員がワークショップで半年間かけてじっくり議論し、真に腹落ちする存在意義を策定することにしました。

ワークショップで意見を出し合うとなると、少人数の経営層で策定する形と比べて、策定に関与する社員が多くなり、時間がかかったりプロセスが複雑になったりする懸念があると思います。その点に対しては、どのように考えていましたか。

その懸念はたしかにありましたが、意見が多すぎて収束できなくなることを避けるために、ワークショップの参加者は各本部から2名ずつ、計18名としました。存在意義策定に前向きな社員を各本部長に選定してもらい、あらゆる部門の意見を取り入れられるバランスの取れたメンバー構成にしたのです。

多様な視点を取り入れながらも、意見が発散しすぎないように工夫したのですね。ところで、なぜアイディール・リーダーズにお声がけいただいたのでしょうか。

社員によるワークショップ形式で行うことにしたものの、パーパス策定そのものの経験がまったくありませんでした。そこで、豊富な知見を持つ外部企業に支援をお願いすることにしたのです。

支援いただく企業を検討するにあたって、数社に相談を持ちかけました。その中でアイディール・リーダーズを選んだのは、社員が存在意義を自分事化し、組織が変化することまでを見据えたアプローチを提案いただいたからです。他社の提案は、存在意義の策定そのものをゴールとする内容でした。アイディール・リーダーズの提案内容が我々のイメージと最も合致していたため、ワークショップの設計や進行に対してアドバイスいただくインクワイアリーサービスを依頼しました。

実施したワークショップに対しては、どのような感想をお持ちですか?当日の様子などもお聞かせください。

参加者が率直な思いを自発的に語り合っていたのが印象的だった。自社の組織文化や既存のビジョンも踏まえ、自社らしいステートメントを作り上げようと細部にまでこだわって議論することができた。

ワークショップでは、18名が3チームに分かれ、各グループで考えたキーワードを持ち寄り、存在意義を作り上げました。皆が自発的に発言し、言葉の細部にまでこだわって徹底的に議論する姿が印象的でした。

社員一人ひとりがそれぞれの思いを率直に発言していましたね。

参加メンバーは存在意義に腹落ちしていると思いますし、

アイディール・リーダーズには、社員の思いを引き出して存在意義を作り上げたいという我々の考えを尊重いただき、適切なタイミングで適切なサポートをもらえたことに感謝しています。

そうですね。ワークショップの進行や効果的なアプローチ方法など、存在意義明文化のプロセスごとに具体的なアドバイスをいただき、大変参考になりました。豊富な経験に基づく実践的なサポートばかりで、我々も迷いなくプロジェクトを進められたと思っています。

完成した存在意義について、その内容や策定プロセス、表現などについて感想をお聞かせください。

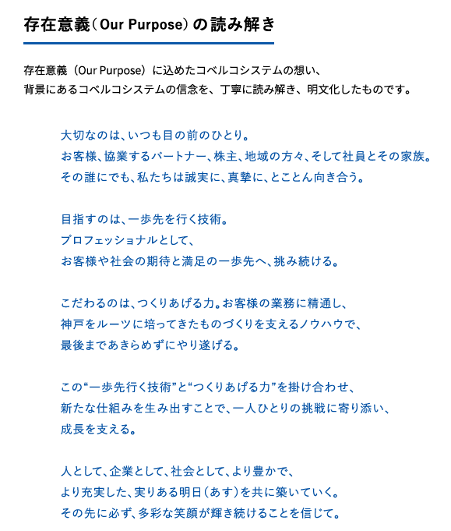

自社の現在と未来が融合した存在意義ができあがった。全社員が納得できる内容であり、解説文もあることで理解が促進されやすくなった。

今回は存在意義のステートメントだけでなく、読み解き(解説文)も作成しました。読み解きによって社員の理解が深まりやすくなりましたし、外部への発信時も説得力を持たせやすくなると思います。

また、身近な同僚や先輩が存在意義明文化ワークショップに参加していた、という社員も少なくありません。間接的でも策定の様子を感じ取っていたので、自分事になりやすいだろうと感じています。

パーパスを策定する会社が増えている中、当社も存在意義を明文化し、私自身がそのプロセスに関わることができたことを嬉しく思っています。

存在意義(Our Purpose)の読み解き

今後、存在意義の浸透に向けてどのような取り組みを行うことを考えていますか?

存在意義を説明するタウンホールミーティングを経て、会社の存在意義と自分のパーパスの重なりを見出すマイパーパスワークショップを実施予定。次期中期経営計画の策定にも存在意義の内容を反映させていく。

各拠点でタウンホールミーティングを実施し、存在意義明文化の背景やその思いを社員に説明しているところです。社員からの存在意義への感想は良好で、まずは安堵しています。

来年からは、各部門でマイパーパスワークショップを開催予定です。先行して、私が担当している本部でワークショップをスタートしています。参加者からのアンケート結果は「満足」「大変満足」という評価であり、新しい試みでありながら前向きに捉えてもらっていることを感じます。来年からの全社展開に向け、今年の参加者の感想をもとにブラッシュアップしたいと考えています。

ポイントは、会社の存在意義と自分のパーパスの重なりがどの程度あるのかを自己認識すること。そして、自分のパーパスをブラッシュアップしながら、会社の存在意義との共通点を見つけていくことだと思います。これからがいよいよスタートですね。

存在意義を体現している社員を奨励し、周囲の社員が「存在意義に基づいて行動するとは、こういうことなのか」と気づき、自分も体現するというサイクルを作っていきたいと考えています。

そして、人材不足が課題となる中、我々の存在意義に共感する方がコベルコシステムに入社し、活躍してくれることを期待したいです。

すばらしい存在意義ができあがったので、色褪せることのないようにしていきたいですね。

次期中期経営計画が完了する2029年度には、社会的価値の観点から「何のために働いているか」を社員一人ひとりが語れる組織でありたいですね。この組織を通して経済的価値と社会的価値の両立を実現させ、事業が成長している状態を目指します。

お客様や社会を第一に考えながら、我々のビジネスにおける差別化要因である技術力も磨き、将来の成長基盤を確固たるものにしたいと考えています。

存在意義明文化プロジェクトをここまで進めることができたのは、アイディール・リーダーズのサポートあってのものです。現場のメンバーがパーパスを作り上げるプロセスを重視する企業や、トップダウンではなく社員が納得しながら進めたいと考える企業にとっては、今回のようなインクワイアリーサービス型の支援は有効だと思います。