社員一人ひとりが働きやすく、

助け合える組織風土を創り上げるための

パーパス共感プロジェクト

野村不動産投資顧問株式会社

野村不動産投資顧問株式会社

野村不動産グループにおける不動産資産運用会社。不動産系の運用会社としては国内最大級の運用資産残高を有し、上場REIT、私募REIT、不動産私募ファンド、有価証券ファンド、海外投資といった投資家の幅広いニーズに応えるサービスと商品を提供している。

ご依頼の背景

野村不動産投資顧問様は、2023年度に新たなパーパスを策定しました。このパーパスに全社員が共感し、生き生きと仕事をする組織にしたいという目的のもと、2024年度からパーパス共感活動を実施しています。

本プロジェクトでは、役員向けパーパスセッションを行った後、自社内でパーパスへの共感を広げていけるよう、推進プロジェクトメンバーに対してファシリテーター育成を行いました。初めに、ファシリテーター候補者に対してアイディール・リーダーズによるパーパスワークショップを体験いただきましたが、この体験会には各部門のマネージャーも参加し、組織全体での活動の促進を図りました。続いて、ファシリテーターが社内でワークショップを開催できるように練習会を実施し、育成されたファシリテーターが主体となってワークショップを実施しました。

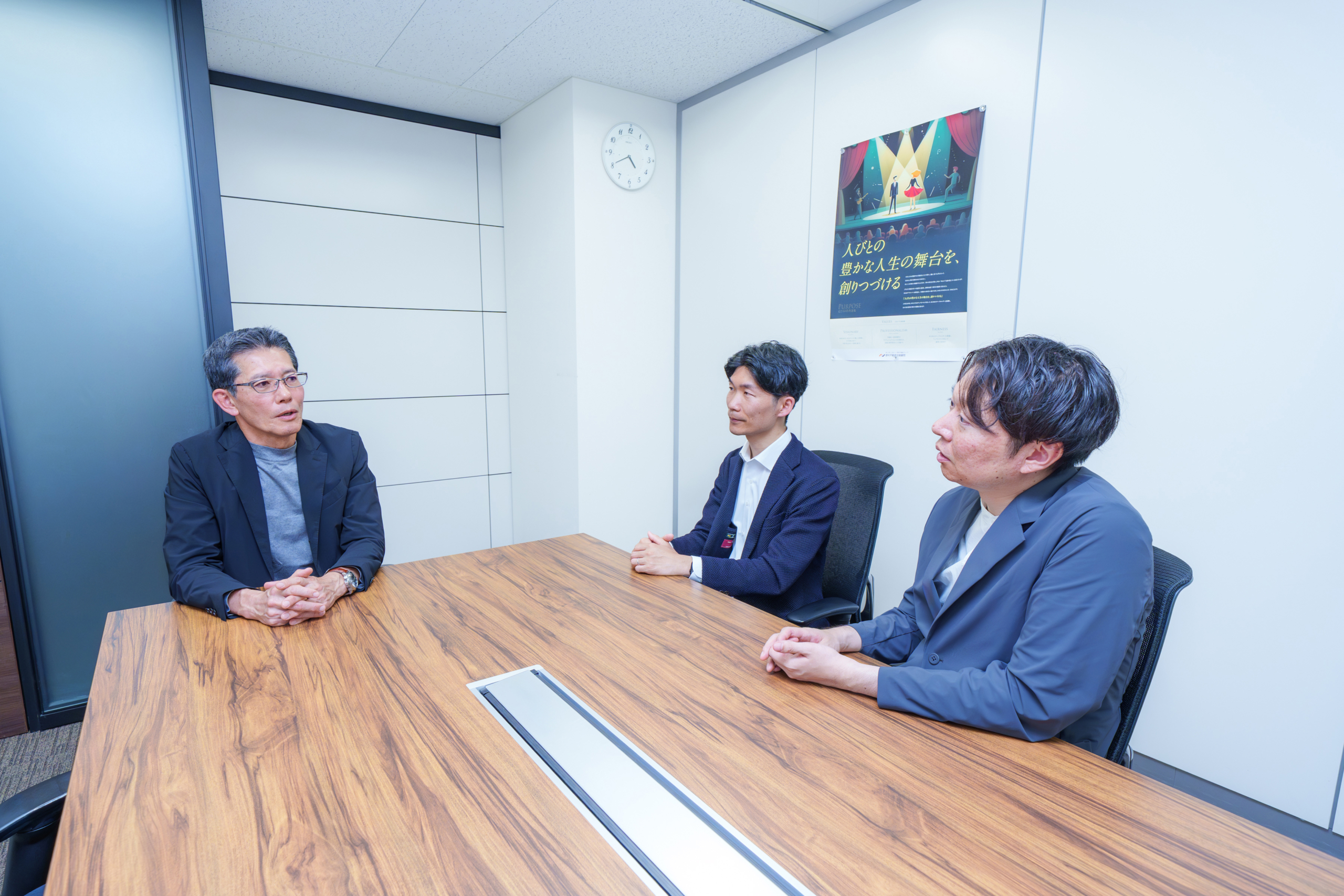

今回は、本プロジェクトの責任者である代表取締役社長の片山様、プロジェクトの企画・推進を担った宇野様、丸山様、遠藤様に、取り組みの背景や内容、成果や気づきなどを伺いました。

片山様にお聞きします。新たにパーパスを策定されたのは、どのような背景があったのでしょうか?

地球環境を持続的なものにしながらビジネスを成長させる=当社のサステナビリティの推進にあたり、自社の存在意義に立ち戻る必要があった。

私が3年前に当社に就任して最初に感じたのは、当社は野村不動産グループの中でも特にサステナビリティへの取り組みに力を入れているということでした。

この取り組みをさらに推進するにあたり、私たちのサステナビリティ推進の軸足をどこに置くべきか、自分自身でもなかなかクリアに整理がつかず、サステナビリティ担当と議論を重ねる中で、そもそもの会社の存在意義に立ち戻らないことには、サステナビリティ活動の軸も確認できないという考えに至りました。

私たちが事業活動を行うにあたり、「地球環境を守ること」、これは与件だと思います。社会が持続的に豊かになるとともに、ビジネスも成長していく循環を実現させることが企業の存在意義であり、それは当社のサステナビリティのあり方でもあると考えます。つまり、当社にとってパーパスとサステナビリティは深い関係性があるものだと思います。

このように整理をしたうえでパーパス(=当社の存在意義)の策定に取り組んだのですが、策定にあたって私が特に意識したのは、トップダウンでもなく、現場に任せるのでもなく、全社員で取り組みたい、ということでした。

そして策定したのが、「人びとの豊かな人生の舞台を、創りつづける」というパーパスです。デベロッパーである野村不動産グループの1社として、社会へ提供すべき価値を表現しているパーパスになり、私自身も腹落ちしています。また、結果として野村不動産ホールディングスのグループビジョンとの共通点が多く、グループ会社として存在意義を共有できていることも嬉しく思っています。

野村不動産投資顧問株式会社 パーパス

パーパス共感(共鳴)の取り組みを進めるにあたり、意識していることをお聞かせください。

ゴールを設けずに取り組みを継続したい。また、パーパス共感の強制にならないような、気軽に楽しく取り組めるような形で推進したい。

パーパス策定には、全社員に参加してもらいましたが、策定に深く関与した社員とそうでない社員がいるのも事実です。より多くの社員がパーパスに込めた思いを腹落ちできるよう、共感活動は欠かせないものです。「浸透」ではなく「共感」という言葉を用いているのも、経営から現場への一方向のメッセージにならないよう、みんなでパーパスを自分のものにしたいという思いを込めています。

その中で意識したのは、「パーパス共感に終わりはない」、そして「パーパスへの共感を強制する必要はない」という2点です。これができたら共感できた、といったゴールがあるものではなく、長く続けるものだと考えています。また、施策が多すぎて社員が負担を感じることのないよう、気軽に楽しくやることを推進メンバーと意識するようにしていました。

片山様は、会社のパーパスへの共感を強制しないことの背景として「社員一人一人が個人のパーパスを実現すること」を大切にされていると感じています。この点については、どうお考えでしょうか。

私は、会社のパーパスと個人のパーパスを無理に同期させる必要はないと考えています。社員が「この会社で働くのが楽しい」「自社がお客様に提供している商品・サービスは素敵なものである」と思える会社であれば、会社と個人のパーパスは自然と重なるものだと思います。

別の表現をすれば、会社のパーパス=存在意義、社会への提供価値がどのようなものであり、そこで自分はどういった思いをもって働きたいかが見えてきたら、その状態は会社のパーパスと自分のパーパスが相当な部分同期していると思います。

この点が貴社の特徴だと感じます。組織のパーパスと個人のパーパスの重なりを恣意的に大きくしていこうとする会社も多くあります。その背景としては、人材不足の中、離職率を下げるために自社の求心力を何とかして高めたいというケースも少なくありません。社員に対して、人生全般におけるライフパーパスを見出そうと働きかけた結果、退職してしまうのではないかという懸念はなかったのでしょうか。

私たちの存在意義、社会への提供価値を明確にし、それを実践する事業活動を社員が楽しむことができるような会社でありたい、そのために当社はパーパスを持ち、社員と共感したいというのが基本観です。ですから定量的成果に直結させるとか、離職率対策とかではなく、もっと根源的な、本質的な部分にパーパスがあるのだと考えます。

野村不動産ホールディングスの新経営計画では、2030年ビジョン「まだ見ぬ、Life & Time Developerへ」 に「幸せと豊かさを最大化するグループへ」というフレーズを追加しました。そして部門毎にこのビジョンを実践するためのKPIを設定します。当部門におきましては、「パーパス経営の自己測定」をKPIの一つにしようと検討中ですが、これも成果を量るためではなく、自分たちのパーパスを実践することと、顧客、社員の幸せと豊かさを最大化することはイコールだからです。

これまでに実施した一連の施策に対する感想をお聞かせください。

手探りで始めたパーパス共感をマイパーパスのワークショップが一定の方向に導いてくれた。

パーパス共感の施策としては、役員向けセッション、およびファシリテーター育成としてパーパスワークショップ体験会と練習会を行わせていただきました。一連の取り組みの中で、どのような点が印象に残っていますか。

私も参加したパーパスワークショップ体験会で実施した、個人のパーパスである「マイパーパス」の共有です。普段の会話でこのような話をするのは気恥ずかしさが伴うものですが、ワークショップという場がオープンマインドな雰囲気を作ってくれて、私も役員や社員とお互いを深く知る機会になりました。

片山様にも、マイパーパスを作ったうえで会社のパーパスとのつながりを見出していただきました。どのようなことを感じられましたか。

一人で考えていると狭まりがちになる視野を、ファシリテーターが広げてくれたと思います。絵を描くなど、普段はほとんどしないようなアプローチも楽しかったですね。

一つとても嬉しいことがありまして、社員の一人が自発的にパーパスを歌詞として作曲をしてくれまして、パーパスがみんなにとってより身近なものになりましたし、この活動が野村不動産グループのアワードでも部門賞として表彰されました。

このように、みんなで楽しくパーパスの意味合いを考えるのはとても大切なことだと思います。パーパスをきっかけに社内コミュニケーションが活性化し、楽しい雰囲気が生み出されていくと良いですね。

今後の展望についてお聞かせください。

より多くの社員がパーパスに関われるような形で推進していきたい。サステナビリティ推進との一体での取り組みも考えています。

先ほど申した通り、パーパス共感活動にゴールはなく、続けることだと考えています。昨年からスタートしたこの取り組みは、今期新たな推進メンバーにバトンを渡して継続します。推進に関わってもらうことで、よりパーパスを咀嚼してもらえると考えますので、今後も多くの社員に推進メンバーになってもらいたいですね。

また、当社のパーパスはサステナビリティとの関連性が深いため、サステナビリティ推進と一体で取り組むことも考えています。

当社ならではの価値提供、社会貢献をし続けることで、働く我々も幸せになると思っています。その具体的な取り組みは時代によって変わるかもしれませんが、パーパスは存在し続けます。若い世代がこれから活躍し続けるにあたり、その軸をパーパスによって定められる会社であるとステキですね。

推進メンバーの皆さまに伺います。パーパス共感(共鳴)の取り組みを実施した背景について、皆さまの視点からお聞かせください。

パーパスを社員や組織の深いところに根付かせることによって、当社で働くことの喜びを感じられる、そんな組織をつくりたいと考えていた。

パーパス策定には各部から集めた推進メンバー15名を中心に全社員が関わったものの、当然ながら社員の策定への関与度合いには限界があり、出来上がったパーパスに対する理解・共感度には濃淡があったなかで、それに社員一人ひとりが納得し共感できていなければ、組織として同じベクトルに向かえないと考えていました。行動につながらない、策定して終わりになっているパーパスでは意味がないと思うのです。

加えて、策定のプロセスにおいても、パーパスそのものへの理解度は人により差がありました。なぜ策定するのか、パーパスによって会社がどう変わるのか、という疑問が社員から出ることもあったのです。会社合併や周年行事といった節目ではないタイミングで策定したことも影響しているかもしれません。

せっかく素晴らしいパーパスができたのだから、しっかり社員や組織の深いところに根付かせることによって、当社で働くことの喜びを感じられる、そんな組織をつくりたいという想いから、共感フェーズの取り組みに着手しました。

パーパスは、かなりの工数をかけて策定したものです。社員に自分の幸せについて考えてもらったり、全社アンケートをとったり、部単位でもパーパスを作ったりしながらみんなで作り上げただけに、私自身は大きな納得感があります。だからこそ、より多くの社員に共感してもらいたいと思っていました。

パーパス共感の取り組みを外部企業と一緒に推進したのはなぜですか。その中でアイディール・リーダーズを選んだ理由もお聞かせください。

パーパス共感の取り組みにゴールはなく、継続して取り組んでいくことが重要であると捉えているため、最終的には自社でパーパス共感の取り組みを推進していきたい、という思いや考えに沿って、最適な施策を提案してもらった。

私達自身はパーパスのプロではないこともあり、外部のノウハウを借りながら、自分達にとって最善最適な施策を考えていきたいという思いがありました。これから先も共感活動を長く続けることを踏まえると、将来的には社内で自走していけるような体制を築きたかったことも背景にあります。

その中で、アイディール・リーダーズとご一緒することに決めたのは、こうした当社の思いを最も汲み取ってくれたからです。我々が事業で大切にしている信念や価値観を活かしながら、全社員がパーパスを前向きに捉えるようになるためのノウハウを惜しみなく共有いただき、将来、当社の推進メンバーや体制が変わっても共感活動を続けていけそうだと感じました。

パーパス共鳴は認知・理解・共感・実践というステップを踏むという提案内容も、納得感が高いものがありました。我々も共感活動は急がずじっくり取り組むものと考えていたため、同じ思いを持って取り組めると思いました。

パッケージサービスをそのまま導入するのではなく、当社にフィットした取り組みにできたことに感謝しています。

私としても、外部の立場である当社が深く関与しすぎず、パーパスの共感活動を社内で自走できる支援をするのが大切だと思っています。我々が答えを提示するわけではなく、お客様が目指す姿に向かうためのプロセスコンサルティングをすることが我々の役割です。

推進メンバーの皆さまにもご参加いただいた、パーパスワークショップの感想をお聞かせください。

社員同士がお互いを深く理解する場になった。自社が目指す姿に沿ったワークショップの内容だった

楽しく取り組めたというのが一番の感想です。何度も飲み会をやるより、1回のワークショップのほうがお互いの人となりを理解できると感じました。

自分自身で人生を振り返ることはありますが、同僚の人生の振り返りを聞くことはめったにありません。新たに知った相手の良い面を自分も取り入れようと自然と思いましたし、深いコミュニケーションができたことは貴重な経験になりました。

社長の片山や推進メンバーと話していたのは、パーパスをきっかけにコミュニケーションが活性化し、居心地がいい組織を作りたいということです。それを踏まえると、パーパスワークショップは社員同士の相互理解を促すものとして、我々が目指す姿とマッチしていたと思います。

自分自身への理解も深まりました。人生における最高の体験や、社会の出来事に対する感想を問いかけられ、思ったことを話しているうちに考えが深掘りされていったのです。この体験を経て、自分のパーパスを「作る」のではなく「見つける」ワークショップと名付けられていることにも腹落ちしましたね。他の参加者からも、このような研修を初めて経験したという感想があがっており、前向きな感想が様々寄せられました。

一般的な研修は、知識のインプットなど成長のためのものが大半です。自分にスポットライトが当てられたワークショップは初めてだったという感想は、他社を含め多くの方から寄せられます。そして、会社がそういったワークショップに投資していることによって、パーパスへの本気度が社員に伝わると思います。

入社2〜3年目の若手社員が、「社会人を数年経験して、自分の価値観が変わったことに気づいた」と言っていたことも印象的でした。誰もが前向きに参加していた様子を見ると、パーパスという存在が若手社員の興味関心にフィットしているのかもしれませんね。

私もそう思います。2年目の推進メンバーのうち、立候補があった4名中3名は昨年の新入社員です。若い世代が積極的にパーパス共感活動に携わってくれるのは頼もしいと思っています。

社内で実施したワークショップでファシリテーターをやってみて、いかがでしたか。

参加者の反応が喜びや励みになったとともに、パーパスへの思いが深まった。自社に最適なワークショップを設計するのも貴重な経験だった。

アイディール・リーダーズに作成いただいたタイムスケジュールやスクリプトの例をもとに自分の言葉で話したものの、最初は慣れないこともあって苦労しましたね。それでも、自分がワークショップ体験会で感じたことを思い出しながら、なんとかやり切ったという感覚です。

結果として、参加者のフィードバックが喜びや励みになりましたし、自分自身のパーパスへの思いもより一層深まったので、チャレンジしてよかったと思っています。また、外部の方ではなく社員がファシリテーターになると、参加者も気負わずに取り組めるというメリットもあると思いました。

ワークショップ練習会では、それぞれのワークの目的や参加者をケアするポイントを入念に教えていただきました。そのおかげで、ファシリテーターとしての立ち振る舞いがイメージできましたし、自分たちなりのアレンジもしやすかったです。当社の事業や社員の特性をふまえて最適なワークショップを模索できたことは、よい経験になりました。

貴社でアレンジを加えていただいた、「組織と個人のパーパスの重なりを図で表すワーク」は貴社らしくとてもユニークだと思いました。言葉では表現しきれないものが図によって豊かに可視化されたと思います。

今後の取り組みや展望についてお聞かせください。

パーパス共感活動を末長く続けるために、楽しく取り組める施策を行っていきたい。

パーパスを社員や組織の深いところに根付かせることは一朝一夕になるものではなく、継続的な取組みが重要であると考えています。一方で、だらだらやっていたら飽きられて無関心になってしまうし、真面目にやりすぎても社員に負荷がかかって嫌気されてしまいます。共感を得るためには社員にも積極的に参加してもらう必要があるなかで、大切なのは、社員が楽しんで共感の取組みに取り組めることだと思っています。つまり、パーパス自体を自分ごと化してもらうためには、「パーパス共感の取組みプロジェクトへの関心・自分ごと化」をしてもらうことが大事であるということです。

昨年度は当社社員によるボーカルデュオを結成し、パーパスを楽曲化しました。全社懇親会のサプライズイベントとして生ライブを行い、ラストは社員全員でパーパスをコーラスして会場を大きな笑いと一体感で包む一大イベントとなりました。

今年度も、新たに部単位でワークショップを実施し、近しい同僚と語り合いながらパーパスへの理解・共感を深める取り組みを行う予定です。さらに、各部で出たキーワードを集めてパーパスを絵で表現してみるという構想も挙がっています。絵という成果物を作るイベントにして、楽しさを演出できればと思います。

これまでの取り組みを振り返ると、パーパスを軸にさまざまな形でのチームビルティングを実現できました。今後も、こうした施策を大切にしていきたい思いがあります。私は推進メンバーではなくなったものの、応援団の一人として今後も取り組みに協力し、パーパスへ共感する社員を増やしていきたいと思っています。

弊社のプログラムはどんな企業に向いていると思いますか?

当社が実施したようなパーパス共感活動は、パーパスを通して何かを実現したいと考えている企業で取り入れるといいのではないかと思います。たとえば、社員のエンゲージメントを向上し、優秀な人材に高い能力を発揮してもらうことは多くの企業の関心事ではないでしょうか。そう考えると、どの企業もパーパス共感活動に向き合う意味はあると思います。

経営トップのコミットメントも欠かせないと思います。当社は片山がパーパス共感活動に本気度を示していたからこそ、推進メンバーと議論を重ね、施策を実行に移せていると思います。もちろん、片山以外の役員もパーパス共感活動に協力的ですし、そういった風土を経営トップが醸成していると取り組みやすいと感じています。

当社のような、提供価値が目に見えにくい金融商品を扱っている会社は、特にパーパス共感活動に適しているのではないでしょうか。納得感があるパーパスを策定し、自分たちが何のために仕事をしているかを全社で考えるのは、貴重な機会になると思います。